셀수스조합이 <법보신문 칼럼에 사진 무상제공>으로 쓰여진 칼럼 "낙산사 원통보존"

페이지 정보

본문

글쓴이 : 정치영 한국학중앙연구원 교수

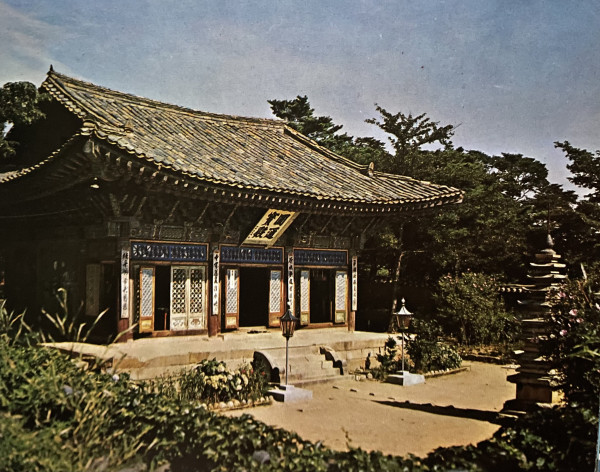

1971년과 2024년에 촬영한 두 사진은 모두 강원도 양양군에 있는 낙산사 원통보전을 담고 있다. 낙산사는 신라 문무왕 때인 671년 의상대사가 세웠다. 의상대사는 당나라 유학을 마치고 귀국한 뒤, 동해 오봉산에 가면 관세음보살의 진신(眞身)을 만날 수 있다는 이야기를 들었다. 곧 오봉산 동쪽 벼랑에서 정성껏 기도를 올리자 관세음보살이 나타나 “오봉산 정상 부근에 한 쌍의 대나무가 솟아날 것이니, 그곳에 절을 세우라”라고 했다. 의상대사가 그 말을 듣고 전각을 짓고 관음보살상을 모신 곳이 지금의 원통보전 자리라고 전해진다. 그 후 오봉산의 이름은 관세음보살이 머물렀던 인도의 보타낙가산의 이름을 따서 낙산이라 고쳤고, 의상대사가 기도를 올렸던 바닷가 절벽에 홍련암을 지었다.

두 사진의 원통보전은 같은 건물이라 하기에는 달라진 부분이 많다. 먼저 지붕을 보면, 다양한 색을 가졌던 1971년의 기와가 2024년에는 하나의 색을 지닌 새것으로 바뀌었다. 지붕의 형식은 팔작지붕으로 같지만, 처마의 곡선이 훨씬 날렵해진 느낌이며, 용마루 끝에는 용머리 모양의 장식이 추가되었다. 지붕을 받치는 기둥은 원기둥에서 배흘림기둥으로, 경봉 스님이 쓴 현판은 흰 바탕의 검은 글씨에서 검은 바탕의 흰 글씨로 교체되었다. 완전히 새로운 건물로 탈바꿈한 것이다. 건물뿐 아니라 주변의 울창했던 나무들도 사라져 버렸고, 법당 앞을 밝히던 전등과 작은 정원도 없어졌다.

이런 변화는 바로 2005년 4월 양양 산불로, 원통보전을 포함한 전각 21채가 잿더미가 되었기 때문이다. 2024년 사진의 원통보전은 2007년 다시 지은 것이다. 낙산사만큼 화재의 기억이 많은 사찰도 드물다. 고려 때 몽골의 침략으로 전소, 임진왜란, 한국전쟁 등 큰 전쟁 때마다 불탔다. 1971년의 원통보전은 한국전쟁이 끝난 뒤 다시 지은 것이다. 특히 2005년 양양 산불은 ‘양간지풍(襄杆之風)’이라는 자연의 힘이 더해져 낙산사에 치명적인 피해를 가져왔다.

낙산사는 늘 화마의 위험에 처해있다. 그래서 2005년 화재 이후 거의 소방서급 방재시설을 갖췄다. 원통보전 지붕 위에 용머리를 얹은 것도 물의 신인 용의 힘으로 불을 제어하려는 염원을 담은 것이 아닐까. 잿더미였던 낙산사를 지금과 같이 치유할 수 있었던 것은 부처님의 가피, 사부대중과 시민들의 정성, 그리고 자연의 회복력 덕분이었다.

정치영 한국학중앙연구원 교수 cyjung38@aks.ac.kr

출처 : 법보신문(https://www.beopbo.com)

https://www.beopbo.com/news/articleView.html?idxno=326712

1971년과 2024년에 촬영한 두 사진은 모두 강원도 양양군에 있는 낙산사 원통보전을 담고 있다. 낙산사는 신라 문무왕 때인 671년 의상대사가 세웠다. 의상대사는 당나라 유학을 마치고 귀국한 뒤, 동해 오봉산에 가면 관세음보살의 진신(眞身)을 만날 수 있다는 이야기를 들었다. 곧 오봉산 동쪽 벼랑에서 정성껏 기도를 올리자 관세음보살이 나타나 “오봉산 정상 부근에 한 쌍의 대나무가 솟아날 것이니, 그곳에 절을 세우라”라고 했다. 의상대사가 그 말을 듣고 전각을 짓고 관음보살상을 모신 곳이 지금의 원통보전 자리라고 전해진다. 그 후 오봉산의 이름은 관세음보살이 머물렀던 인도의 보타낙가산의 이름을 따서 낙산이라 고쳤고, 의상대사가 기도를 올렸던 바닷가 절벽에 홍련암을 지었다.

두 사진의 원통보전은 같은 건물이라 하기에는 달라진 부분이 많다. 먼저 지붕을 보면, 다양한 색을 가졌던 1971년의 기와가 2024년에는 하나의 색을 지닌 새것으로 바뀌었다. 지붕의 형식은 팔작지붕으로 같지만, 처마의 곡선이 훨씬 날렵해진 느낌이며, 용마루 끝에는 용머리 모양의 장식이 추가되었다. 지붕을 받치는 기둥은 원기둥에서 배흘림기둥으로, 경봉 스님이 쓴 현판은 흰 바탕의 검은 글씨에서 검은 바탕의 흰 글씨로 교체되었다. 완전히 새로운 건물로 탈바꿈한 것이다. 건물뿐 아니라 주변의 울창했던 나무들도 사라져 버렸고, 법당 앞을 밝히던 전등과 작은 정원도 없어졌다.

이런 변화는 바로 2005년 4월 양양 산불로, 원통보전을 포함한 전각 21채가 잿더미가 되었기 때문이다. 2024년 사진의 원통보전은 2007년 다시 지은 것이다. 낙산사만큼 화재의 기억이 많은 사찰도 드물다. 고려 때 몽골의 침략으로 전소, 임진왜란, 한국전쟁 등 큰 전쟁 때마다 불탔다. 1971년의 원통보전은 한국전쟁이 끝난 뒤 다시 지은 것이다. 특히 2005년 양양 산불은 ‘양간지풍(襄杆之風)’이라는 자연의 힘이 더해져 낙산사에 치명적인 피해를 가져왔다.

낙산사는 늘 화마의 위험에 처해있다. 그래서 2005년 화재 이후 거의 소방서급 방재시설을 갖췄다. 원통보전 지붕 위에 용머리를 얹은 것도 물의 신인 용의 힘으로 불을 제어하려는 염원을 담은 것이 아닐까. 잿더미였던 낙산사를 지금과 같이 치유할 수 있었던 것은 부처님의 가피, 사부대중과 시민들의 정성, 그리고 자연의 회복력 덕분이었다.

정치영 한국학중앙연구원 교수 cyjung38@aks.ac.kr

출처 : 법보신문(https://www.beopbo.com)

https://www.beopbo.com/news/articleView.html?idxno=326712

관련링크

- 이전글셀수스조합이 <법보신문에 무상제공한 사진>으로 쓰여진 칼럼 "청주 용두사지 철당간" 25.01.12

- 다음글셀수스조합, 경향신문연재 <반세기 기록의 기억> (마지막회) "부산 자갈치 시장" 24.10.10

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.